人材紹介サービスでは、エージェントを通して求める条件に見合った人材を確保できます。また、現在ではエンジニア専門や新卒特化などさまざまな形態で提供されています。

人材紹介サービスの仕組みやメリット、手数料率や返金、選ぶ際のポイントなどについて、わかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

人事用語に関するお役立ち情報をお送りいたします。

メールマガジン登録

このページでわかること

- 1人材紹介サービスの概要

- 人材を募集している企業に対し求職者を紹介するサービスを指し、現在では業界特化型や新卒・中途専門型など多様なものが存在します。

- 2人材紹介サービスのメリット

- 求める人材像にマッチした人材の獲得や、採用担当者の業務負荷の抑制が期待できます。

- 3人材紹介会社を選ぶポイント

- バリエーション豊富な人材紹介サービスの選び方をご紹介しています。Adeccoはコンサルタントが人材を厳選!即戦力人材の採用をスピーディに実現いたします。人材紹介サービスをお探しならぜひAdeccoにご相談ください。

人材紹介サービスとは

人材紹介は人材紹介サービスとも呼ばれ、人材を募集している企業に対し求職者を紹介する仕組みです。人材紹介の歴史は古く、江戸時代にはすでに必要に応じて労働者を提供する事業者が存在していたといわれており、近代社会では1960年代に日本初の人材紹介会社が誕生しました。

その後、法改正や規制緩和が行われ、現在では業界特化型や新卒・中途専門型など多様な人材紹介サービスに発展を遂げています。

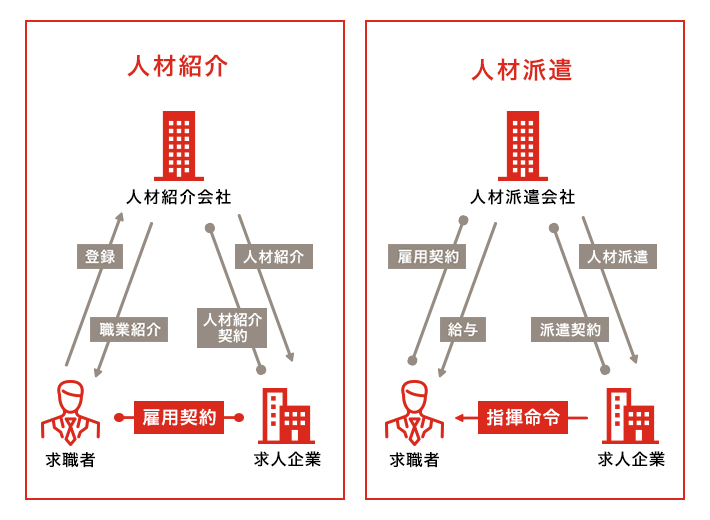

人材紹介と人材派遣の違い

人材紹介と人材派遣が大きく異なるのは、雇用形態と支払う費用です。人材紹介で雇用契約を結ぶのは求人企業と求職者です。企業の採用活動をサポートしてくれるのが人材紹介サービスと考えるとわかりやすくなります。

人材派遣は人材派遣会社と労働者が雇用契約を結ぶため、受け入れ企業(求人企業)とは契約を結びません。契約上定められた一定期間のみ、労働者を企業に派遣し労働力を補完するサービスです。

人材紹介の場合、企業が支払うのはあらかじめ定められた料率の人材紹介手数料または着手金となりますが、人材派遣の場合は派遣費用を支払います。ただし紹介予定派遣の場合は、紹介手数料も発生します。

あわせて読みたい

効果的な人材派遣の活用方法とは? 条件設定の仕方からオーダー時に伝えるべきことまで、徹底解説【チェックリスト付】

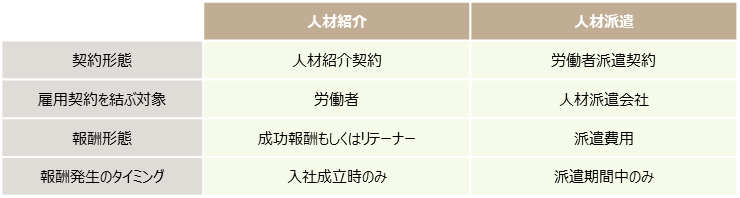

人材紹介の仕組み

人材紹介サービスの最も大きな特徴は成功報酬である点です。基本的には、候補者が入社してはじめて費用が発生するため、初期コストを抑えながら採用活動を行うことできます。募集自体にコストがかからないため、通年で効率的に募集を行うことも可能です。

企業は人材紹介会社(転職エージェントやエージェントとも呼ぶ)に採用背景や求める人材像などを伝え、人材紹介会社が求職者と企業とのマッチングを行います。人材紹介会社は求められる条件にマッチする候補者を選定し、面談スケジュールの調整など内定までの手続きを代行します。

企業と求職者が雇用契約を結び、入社が決まった段階で決められた料率の紹介手数料を企業が支払うという仕組みです。

人材紹介サービスの手数料

人材紹介サービスを利用し、転職者が採用された場合には入社する人材の年収の30~35%の紹介手数料が発生します。採用したい転職者のスキルが希少な場合や、エグゼクティブ層である場合はそれ以上になることもあります。

入社した人数分だけ確実に費用が発生するため、採用数が多い場合などは一人当たりの採用コストが求人広告より高くなることもあり得ます。

サーチ型を利用する場合は着手金が生じることもあり、基本的に採用に至らない場合も着手金は返金されないので注意が必要です。

ただし、人材紹介会社からの紹介で入社した社員が自己都合で退職した場合、手数料の返金を受けられる場合もあります。返金される金額は入社後の経過月数など、基本契約に定められた条件により異なります。

人材紹介の手数料の相場について詳しくは下記のページでも解説しています。手数料についてより詳細が知りたい方はこちらもページも併せてご確認ください。

人材紹介の手数料の相場とは?内訳と仕組みについて人材紹介の種類

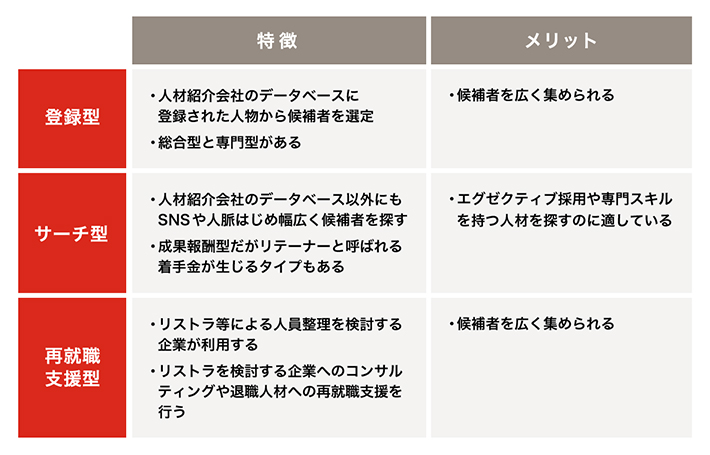

登録型

登録型の人材紹介は一般型とも呼ばれ、担当のコンサルタントが人材紹介会社のデータベースに登録された候補者からマッチングを行うサービスです。

登録型にはさらに「総合型」と「専門型」があり、近年ではエンジニアやデザイナーなどをはじめとした、特定の業種・職種に特化した専門型もメジャーになっています。幅広い人材が登録されているため、候補者を広く集められ、母集団を拡大できるというメリットもあります。

サーチ型

エグゼクティブサーチやヘッドハンティングとも呼ばれ、自社のデータベースだけでなく幅広い方法で候補者を探す手法がサーチ型の特徴です。他社のデータベースやFacebook、LinkedInなどのSNS、人脈などあらゆる手段で人材を探します。また、ヘッドハンターが依頼企業からヒアリングした内容に沿って人材を探す場合もあります。

基本的には登録型と同じ成果報酬ですが、リテーナーという依頼時に「着手金」が生じるタイプもあります。

サーチ型は、一般的にエグゼクティブ層や上級管理職を対象に行われます。具体的には候補者が絞られる役員候補や事業部長候補などです。また、特定の専門スキルをもつポジションの求人でも使われます。

再就職支援型

再就職支援型はアウトプレースメント型とも呼ばれ、リストラや事業縮小などにより人員整理を検討する企業が利用します。

企業に対しては、法的な知見に基づき労働組合や個別の事案に対するアドバイスや支援を実施します。退職する人員に対しては、専門的なキャリアカウンセリングや職業紹介などの再就職支援を行います。

リストラや事業縮小での再就職は退職者も不安になります。落ち着いた気持ちで、早期に次の仕事が得られるように専門的な知識・ノウハウを生かして退職者を支援できることも特徴の一つです。

再就職支援型の場合、サービスの費用を負担するのはリストラなどを行う雇用元です。そのため、退職者を受け入れる企業側にとっては、コストをかけずに人材を確保できるメリットがあります。

人材紹介が必要とされる背景

近年、さまざまな理由により人材紹介の重要性が高まっています。

団塊世代が大量に退職する「2025年の崖」が迫るなか、DX人材・IT人材が大幅に不足することが予想されます。人材採用は売り手市場となり、大手企業と中小企業間など、企業の採用力には格差が生じているのが現状です。

同時に、企業に求められる要件も多様化しています。自社に本当にマッチした人材と出会うには、採用活動における「マッチング精度」がより重要になります。

このような背景から、さまざまな人材をプールし、企業と応募者の間に立ってコーディネートを行う人材紹介サービスが、より求められているのです。

人材紹介を利用するメリット

人材紹介サービスには、求人広告媒体など一般的な採用活動とはまた違ったメリットがあります。

求める人材像にマッチした人を採用しやすい

企業の条件をもとに人材紹介会社が候補者を探すため、求める人材像にマッチした人材を採用しやすくなります。エージェントに自社が求める人材像などを詳しく伝えることでマッチングの精度を高められ、ミスマッチを防ぐことができます。

採用の目的は欠員補充なのか組織拡大なのか、募集している部門やチームのメンバー構成、業務の特徴など、できるだけ詳細に伝えましょう。

専門人材を確保できる

人材紹介サービスの中には、特定の分野(業種・職種)に特化したサービスも存在します。一般的な求人サイトに比べ、エンジニアやクリエイターなどの専門職を集めやすいことが特徴です。

ピンポイントで特定職種の求人を行いたい場合には、このような特化型紹介会社も活用しても良いでしょう。特化型の人材紹介サービスでは、業界に精通したコンサルタントから求人票作成のアドバイスなどをしてもらえるため、自社に採用ノウハウがない企業でも求める人材を見つけやすくなります。

応募書類の精度を高められる

人材紹介サービスを利用する際には、エージェント側で候補者のサーチを行います。事前にヒアリングした内容や求人票をもとに行い候補者との面談等を実施するため、候補者側で自由に応募できる求人サイトに比べ、応募書類の精度も高まる傾向にあります。

採用担当者の業務負荷を抑制できる

マッチング度合いの低い面接が減らせたり、候補者との面談スケジュール調整や合否連絡等を代行したりしてもらえるため、面接官や採用担当者の業務負担も実質的に軽減できます。

募集をすぐにかけられる

人材紹介会社と基本契約が結ばれていれば、ヒアリングや求人票の送付だけで人材募集を開始できることも大きなメリットの一つです。求人サイトを利用する場合は、取材や素材提供、募集記事の執筆や原稿確認などの工程が生じるため、募集までにやや時間がかかります。

成功報酬である

人材紹介は成功報酬なので、広告費などの費用をかけなくても募集を行えます。成功報酬が発生するのは、求職者の入社が決定した段階で、起算日は入社日です。母集団形成のための広告費用などが不要なので採用コストも抑えられます。

内定した求職者が、入社後早期に退職すると企業側が支払った手数料を返金してもらえる場合もあるので、具体的な契約条件を事前に確認しましょう。

人材紹介の利用が向いている、効果的なケース

どのような場合に人材紹介の利用が向いている、あるいは効果的なのでしょうか。人材紹介の利用が向いているケースを整理していきます。

専門的なスキルを持った人材が欲しい

通常、専門的スキルを持つ人材を採用するのは容易ではありません。しかし、人材会社のデータベースには候補者の資格やスキルが登録してあるため、専門スキルを持つ人材へピンポイントでアプローチできます。

即戦力が欲しい

事業拡大や新規事業のために即戦力が欲しい場合も、候補者の経歴から適切な人材を推薦できます。

急な欠員が発生した

「退職により欠員が発生し急いで採用を行いたい場合」には人材紹介が有効です。人材紹介会社と基本契約が締結されていれば、求人票を作成するだけで募集をかけられるためです。

採用のノウハウやリソースが無い

採用のノウハウや、人事部門におけるリソースが無い場合も有効だといえます。人材紹介会社は採用のプロフェッショナルです。人材市場の動向などのアドバイスも受けながら、効果的に採用を行えます。

人材紹介会社を利用する際の注意点

人材紹介サービスを利用する際には、メリットだけでなく注意点もあります。

応募要件によっては求職者を確保しにくい

募集エリアやスキルなど、応募条件の掛け合わせによっては十分な求職者を確保しにくいケースもあります。人材紹介サービス(特に登録型の場合)は条件を絞り込むほど、マッチする人材は少なくなる傾向にあります。

例えば「スキル」×「エリア」×「業種」×「カルチャーフィット」など、掛け合わせる要件の内容や数が多くなると該当者も少なくなるので、含める条件の優先順位を整理し、人材紹介会社の担当者と相談しつつ最終的な条件を設定すると良いでしょう。

社内に採用ノウハウが蓄積しにくい

人材紹介サービスでは、候補者の選定から面談スケジュールの調整、条件交渉まで代行するため採用担当の業務負荷は下げられます。しかし、代行した部分のノウハウは社内に蓄積しにくくなるケースもあります。

任せっきりにするのではなく、代行している部分のノウハウも得られるよう人材紹介会社と積極的にコミュニケーションをとることをおすすめします。

人材紹介会社を利用する際の流れ

人材紹介会社を利用する際の流れについて解説します。採用のステップごとのポイントも含めて採用までの流れを紹介していますので、参考にしてください。

求める人材の要件や難易度などにより異なりますが、一般的に、人材紹介会社から紹介を受けて採用に至るまで2カ月ほどかかるといわれています。そのため、大体2〜3カ月以上かけて下記の流れを行うと意識しておきましょう。

- 1問い合わせ・ヒアリング

- 人人材紹介会社に問い合わせると、エージェントが要件をヒアリングします。打ち合せの際に、あらかじめ求める人材像などを整理しておくとスムーズなやり取りができます。

- ただし、前述のとおり、条件を絞りすぎると候補者が充分に集まらない場合もあるので、条件についてはエージェントのアドバイスも参考にして検討すると良いでしょう。

- 2基本契約書の締結

- はじめて取引を行う場合は、人材紹介会社と基本契約書を締結します。手数料率や返金規定などのリーガルチェックを行い、必要に応じて協議・合意するステップです。前述の通り、特に返金規定については入念に確認しましょう。

- 一度基本契約書を締結しておけば、以降は募集したいポジションの求人票を作成すればいつでも募集を開始できます。

- 3求人票の作成

- 求人票は社内で作成する場合と、エージェントが代行する場合もあります。魅力的なポジションでも、求人票できちんと魅力を伝えられないと応募者も集まりません。

- 社内で作成する場合でもエージェントが添削やアドバイスをしてくれます。ターゲットとする人材に対してどのような訴求が響くのかを理解して作成することで、より訴求力の高い求人票を作成できます。

- 4サーチ、マッチング

- 人材紹介会社側で登録者を検索し、要件に合致する人材を探します。候補者が見つかればエージェントまたはキャリアコンサルタントが面談を行います。

- この際にベースとなるのが、求人票や事前のヒアリング内容です。面談後に候補者側で応募の意志が固まった段階で企業へ応募となります。

- 5書類選考

- 人材紹介会社が応募書類をとりまとめ、企業に提案します。一般的に履歴書や職務経歴書だけでなく、エージェントが推薦する理由や、エージェントから見た際の候補者の特徴などについても、コメントが記載されます。候補者の経験やポテンシャルを総合的に判断して面接をするかどうか決定しましょう。

- 人柄や具体的な業務のエピソードなど実際に会って話してみないとわからない点も多いため、気になる点をエージェントに聞くことも有効です。

- 6面接

- 人材紹介であっても、書類選考後は通常の選考通りに進めることが一般的です。人材紹介会社では候補者への面接対策支援も行うため、候補者側で事前準備もなされていることが多いです。

- 面接のスケジューリングや合否通知などもエージェントが代行して行うため、実際の面接以外に企業側で必要なアクションは基本的にはありません。エージェントを通じて、面接後の候補者の反応や入社意欲などについても知れます。

- 7採用条件の確認・内定

- 面接を経て、納得のいく候補者がいれば内定を出します。内定者への採用条件の提示についてもエージェントが代行するケースが多いです。企業によっては内定後に条件通知面談を行うケースもあります。入社するうえで候補者の悩みがあれば、その内容についてもエージェントがヒアリングを行います。

- どうしても入社して欲しい内定者がいる場合は、エージェントに相談して食事の場などでカジュアルに話す機会を設定することもあります。双方が納得できるまでやり取りを交わすことも重要なので、状況に応じて担当者に相談しましょう。

- 8入社

- 内定後の雇用契約書の締結や入社日調整、必要な書類や持ち物についてもエージェントを通して伝えることが一般的です。入社に当たり不安なことがないかどうかなどもこの段階で合わせて確認してくれます。

- 9手数料の支払い

- 請求書が発行されたら、人材紹介会社へ紹介手数料の支払いを行います。手数料の請求書は一般的には内定者の入社日を起点として発行されます。サーチ型など一部のサービスでは採用プロセスが進むごとに支払いが発生するケースもあります。

人材紹介会社を活用する際のポイント

人材紹介サービスを適切に活用することで、ニーズに合った人材を確保できます。

求める人物像や募集背景は念入りに伝える

人材紹介会社に依頼する場合、最初に採用方針を決定するオリエンテーションを行うことが大切です。企業に代わり採用活動を行うため、採用企業と人材紹介会社の間で採用方針などの情報共有が重要となります。限られた時間の中で効率的に要望を伝えるために、求める人物像やスキル、募集背景、アピールポイント、カルチャーなどをオリエンテーション用の資料として事前に用意しておくのも有効です。

「自走できる人材」「自学自習できる人材」などといった曖昧な基準ではなく、求人要項に記載できるように必須条件と歓迎要件を整理しておくのが良いでしょう。

また、「どのような人物が活躍しているか」「その人物の採用の経緯や成功している要因など、具体例で説明できるとさらに候補者のモチベーションにつながります。「実際にその人物に同席してもらい話してもらう」というのも有効です。

自社ならではの魅力も訴求する

人材紹介会社が候補者に推薦したくなるような、自社特有のメリットを伝えることも欠かせません。自社の業績や将来性はもちろん、ユニークな福利厚生や、自社独自の組織風土などがある場合はエージェントにわかりやすく説明しましょう。そうすることで、候補者に紹介してもらえる確率も上がるでしょう。

また、昨今では「採用マーケティング」という考え方も重要になってきています。採用マーケティングとは、求職者のニーズを知ることで、企業の採用戦略に生かす考え方です。

人材紹介会社と連携し求人のマッチング精度を高めるためには、求職者が何を求めているかを企業側も解像度を上げて把握し、効果的な訴求を行う必要があります。

「求職者が何を求めているか」についてはエージェントからアドバイスももらえますし、直近で採用に至った新入社員にヒアリングすることなどでも把握可能です。

合否判断の基準はできる限り明確に行う

人材紹介会社へフィードバックする際は、例えば以下のような項目で具体的にどの点が基準に達していなかったのか、またはミスマッチだったのかを整理しておくと良いでしょう。

- 人物

- 経歴

- スキル

- 経験

- 実績

- カルチャーマッチ

選考にあたって使用した面接シートなどをもとに説明をするとより説得力が増します。同様に採用に至った人物について整理しておくのも有効です。またこれらの情報を社内に蓄積することで、中長期的には採用活動の属人化を抑制することにもつながります。

定期的に情報提供、共有をする

人材採用は流動的で、採用までの間に求める要件が変わることもあります。求める人材像や要件が変わった際には、すぐにエージェントに共有することが重要です。また、結果の報告については採用、不採用にかかわらずエージェントに伝えましょう。不採用の理由やミスマッチと判断した要素などをできるだけ詳細に伝えましょう。

人材紹介会社側に対する定期的な情報提供は、その後の人材提案のミスマッチを減らし、合格の可能性が高い候補者を紹介しやすくなるという効果が期待できます。同時に社内でも選考過程を振り返ることで、あらためて求める人材像の解像度を高めることにつながり、良い循環を生み出せます。

また、エージェントに応募や候補者の状況をこまめにヒアリングするのも有効です。エージェントとの良好で積極的な関係維持にもつながります。人材紹介会社を利用する際は、丸投げするのではなくコミュニケーションを密にした方が成果を得やすい傾向にあります。

人材紹介会社を選ぶポイント

登録型やサーチ型、業界特化型などバリエーション豊富な人材紹介サービスですが、採用担当者はどのように選べば良いのでしょうか?

登録者情報や紹介実績

人材紹介会社を選ぶ際は、登録している人材の情報や紹介実績が重要です。紹介実績では年代や部門、職種などを記載しているWebサイトが参考になります。

また、単に登録人材が多いというだけでなく、求める人材が多く含まれていそうかどうかという観点も大切です。Webサイト上で導入事例を掲載している企業もあるので、自社と規模・業種の近い事例があれば確認しましょう。

専門性や業界への理解度

専門性や業界への理解度については、人材紹介会社という視点と担当者という視点の二つがあります。業界特化型の人材紹介会社は、その業界特有の慣習などにも精通しており、総合型の人材紹介会社でも特化型サービスを提供しているケースもあるため、必要に応じて選ぶサービスを検討しましょう。

もう一つの見るべき点は、人材会社の担当者(エージェント)自身に業界理解があるかどうかです。例えば元エンジニア、元営業、元MRといった担当者自身の経歴も選ぶ際のポイントとなり得るので、参考までに担当者のキャリアについて尋ねても良いでしょう。

転職支援の方法

人材紹介会社による転職支援の方法には「分業型」と「統一型」の2種類があります。

分業型は、採用を行う企業を担当するエージェントと転職を希望する候補者を担当するキャリアコンサルタントに別れて支援します。それぞれの対象に深く寄り添った提案ができる反面、エージェントとキャリアコンサルタントとの間で意思疎通がうまくいかないケースもまれに起こります。

統一型は企業と候補者の対応を一人のコンサルタントが行うケースです。企業と候補者双方の対応を同一のコンサル担当が両面で対応をできるため、企業の採用ニーズと候補者の人物像やスキル、転職先への希望のミスマッチを防げるメリットがあります。

マッチングの精度

マッチングの精度も、人材紹介会社を選ぶ大きなポイントです。候補者と企業間におけるマッチング精度を高めるために、どのような取り組みを行っているか確認しましょう。

例えば、候補者との面談でどのようなことを確認するのか、募集企業やその業務内容に対する理解度、候補者選定までのステップなどが挙げられます。

人材紹介会社がカバーしている地域

人材紹介会社を選ぶ際のポイントとして「カバーしている地域」も重要です。

大手人材紹介会社などは、全国をカバーしたサービス提供を行っている場合が多いです。全国規模で人材登録を受け付けているため、候補者となる登録人材数が多く幅広い人材が揃っていますが、登録者の多くが大都市圏に集中しており地方企業の採用に対してマッチングしにくい場合があります。

一方で、地方都市限定でサービス提供を行う人材紹介会社もあります。地元に根ざした人材紹介を行っているため、長期的な勤務が見込める人材の確保ができる反面、登録者数に限りがあり企業ニーズと登録者のニーズマッチが難しいという課題があります。

Adeccoの人材紹介

Adeccoでは人材紹介において求職者、企業双方の「ビジョンマッチング」を重視しています。また、全国に拠点を設けており、大都市以外においてもきめ細やかに対応しているため、効率的な母集団形成の実現が可能です。

独自の社内認定を受けたコンサルタントが候補者と面談し、詳しく募集の背景や企業の特徴などについて説明するため、入社後の活躍を見越した人材をご紹介します。そのため、採用後も活用できる可能性を高められます。

Adeccoの人材紹介

希望条件に合う人材のエントリーが来なかったり、エントリーからの書類通過率が低く採用ができない……といったお悩みはございませんか?Adeccoの人材紹介は、これまでの人材派遣で培ったマッチングノウハウを生かし、貴社の期待以上の人材を厳選してご紹介します。

人材紹介会社のサービスを理解して、採用を成功させよう

人材紹介会社は、欠員が出た際や組織拡大の際の良き相談相手として長期的な付き合いをしていくパートナーといえます。より精度の高い採用を行うために、サービスの仕組みをよく理解して利用すれば、お互いにとって良い関係をつくれるでしょう。

基本的に成果報酬であるため、利用企業側にリスクや費用が発生することなく利用を開始できることも魅力です。導入時のデメリットも少ないので、採用における困りごとがあれば人材紹介会社に相談してはいかがでしょうか。

人材紹介についてのよくある質問

人材紹介についていただくよくある質問について回答します。

- Q.人材紹介は何をするサービスですか?

- A.

人材紹介は、人材を募集している企業に対して求職者を紹介する仕組みです。中途や新卒に特化したサービスもあります。

- Q.相談だけで費用がかかりますか?

- A.

費用は成功報酬のため、相談のみの場合、費用はかかりません。

- Q.紹介手数料はどれくらいですか?

- A.

手数料は年収の30~35%が相場です。具体的な紹介手数料は人材紹介会社によって異なるため、ご相談ください。

- Q.紹介から採用までの期間はどれくらいですか?

- A.

人材紹介会社への相談から合否までおよそ2カ月が目安ですが、求職者が離職中か在職中かなどにより変動します。

- Q.対象となる職種を教えてください。

- A.

人材紹介会社によって異なりますが、一般的に紹介する人材に職種の制限はありません。ご要望によりスキルや経歴に応じた人材を紹介します。ニーズによっては、ご紹介の難易度が高い場合もあります。

- Q.依頼する際に必要なものを教えてください。

- A.

ご依頼の際に必要なものは特にございません。募集の背景や、合否判定の基準などできるだけ詳しい情報を担当者までお伝えください。

活用事例のご紹介

弁護士法人ベリーベスト法律事務所さま

「全国どこに住んでいても、高いレベルの法律サービスを届けたい」というビジョンのもと、法律事務所を多数展開されている弁護士法人ベリーベスト法律事務所さま。

事務所が急速な成長を遂げる中で、より強固な組織となり、今後さらに成長していくための良い人材の採用を目的として、Adeccoの人材紹介サービスをご活用いただいています。

Adeccoでは、上記のような人事ノウハウをわかりやすくまとめ、定期的に更新しております。

メールマガジンにご登録いただくと、労働法制や人事トレンドなどの最新お役立ち情報をチェックいただけます。

最新の人事お役立ち情報を受け取る(無料)