アウトソーシングとは、社内の業務の一部または全部を、外部に委託することです。アウトソーシングは、労働人口の減少や働き方改革の影響もあり、今や様々な業種・規模の企業で採り入れられています。

今回は、アウトソーシングの定義や、種類、メリット・デメリットや人材派遣との違い、それぞれに向いている業務、事例などを具体的に解説します。

人事用語に関するお役立ち情報をお送りいたします。

メールマガジン登録

アウトソーシングとは?

アウトソーシングとは、外部を意味する「アウト」と、調達を意味する「ソーシング」を合わせた和製英語です。外部の企業から人などの経営資源を調達し、業務の一部または全てを委託することを指します。

もともとは、システム開発や運用などを外部委託するときに用いられていた言葉でした。現在では、人事や経理、総務や営業などのさまざまな部署で使われており、給与計算からWeb制作まで、幅広い業務で活用されています。

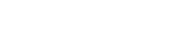

アウトソーシングと人材派遣の違い

アウトソーシングと混同されやすいものに、人材派遣があります。双方の違いは「業務の管理者が社外の人間であるか、社内の人間であるか」です。アウトソーシングとは、依頼する業務全般を外部企業に委託するものです。作業スペースの確保や、実際に業務を行う人材の管理など、委託された企業がすべてを担います。

一方、人材派遣とは、人材派遣会社から必要な人材を手配してもらうものです。人材派遣会社から派遣されてきた人材は、自社内、あるいは指定されたスペースで業務を行い、業務については派遣先の社員が指示や指導を行います。

アウトソーシングが注目される理由

アウトソーシングは近年需要が高まっています。2023年の矢野経済研究所の調査※によると国内BPOの市場規模は右肩上がりで、2027年には5.3兆円を超えると予測されています。

ではなぜ、国内のBPO市場規模が拡大しているのでしょうか。その背景として、労働人口の減少や働き方改革が挙げられています。人材不足をカバーしたり、残業時間を減らしたりすることを目的に、外部の専門会社に業務を委託しているのです。

最近では、リモートワークを推進し、オフィス規模を縮小させる企業もあります。アウトソーシングを活用すれば、オフィスなどのファシリティは最小限で済みます。こうした理由から、アウトソーシングへの関心が高まりつつあるのです。

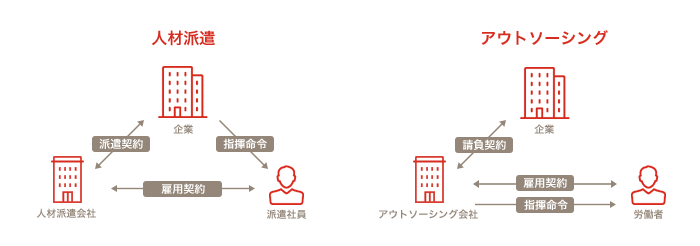

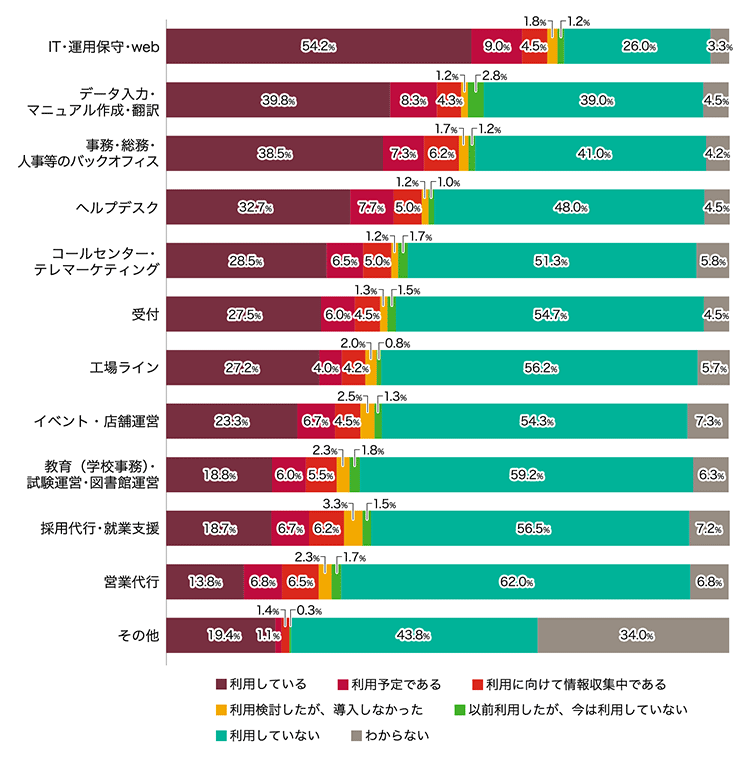

では、企業はどのようにアウトソーシングを活用しているのでしょうか。2020年9月28日〜2020年9月30日にアデコが行ったアウトソーシングの導入状況に関するインターネット調査の結果を業務別・企業規模別に見ていきましょう。

※参考:BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)市場に関する調査を実施(2023年)

業務別の実態

アウトソーシングの種類を業務別に見ていくと、IT・運用保守・Webが54.2%と最も高い結果となりました。

次にデータ入力・マニュアル作成・翻訳(39.8%)、事務・総務・人事等のバックオフィス(38.5%)、が続くため、専門性の高い業務または時間のかかる業務が主にアウトソーシングされていることがわかります。

企業規模別

アウトソーシングについて活用している企業を、50名以下・51〜1,000名・1,001名以上で比較しました。その結果、企業規模が大きくなるとともに、アウトソーシングの導入率も高くなっていることがわかりました。

大企業では、下記のような業務で導入率がとくに高くなっています。

- データ入力・マニュアル作成・翻訳

- ヘルプデスク

- コールセンター・テレマーケティング

- 受付

- 教育(学校事務)・試験運営・図書館運営

BPO・アウトソーシングサービス

Adeccoではアウトソーシングサービスを提供しています。25年以上の経験と800名のプロフェッショナルが、お客様の課題発見や解決を図り、業務の最適化を行います。

事務や営業、採用など、幅広い業務に対応しているため、アウトソーシングを導入する際は、ぜひご検討ください。

アウトソーシングの種類

アウトソーシングはさまざまな種類があるため、それぞれの特徴や違いをおさえることが重要です。

BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)

BPOとは、「ビジネス・プロセス・アウトソーシング」の略です。業務における一部のプロセスをある程度まとめて専門的な知見がある外部業者に長期的に委託することを指します。

委託する外部プロセスについては、業務の設計やマニュアル化から実際に業務遂行だけでなく、効果分析やそれを基にした業務改善など、まとめて行うことが特徴です。業務を一貫してノウハウがある専門業者に委託することで、アウトソーシングを通じて高品質の業務遂行を実現できます。

ITO(インフォメーション・テクノロジー・アウトソーシング)

ITOは「インフォメーション・テクノロジー・アウトソーシング」の略で、IT部門で行う業務委託を指します。IT部門で行われるような業務であれば、システム関連業務からサーバー運用管理などまで幅広い業務がITOに該当します。

ITOにはヘルプデスクなどに代表されるような、ユーザーに対するサポートが含まれることもあります。高い専門性が求められるため、自社でリソースが不足している際には非常に有効な手段となっています。業務を一貫してノウハウがある専門業者に委託することで、アウトソーシングを通じて高品質の業務遂行を実現できます。

KPO(ナレッジ・プロセス・アウトソーシング)

KPOは「ナレッジ・プロセス・アウトソーシング」の略です。IT化が進むにつれて、企業は取得した大量のデータを分析し、事業に活用しなければならなくなりました。

しかし、ビッグデータの扱いは統計学などの知識を必要とするため、誰でもすぐにできるものではありません。また、データサイエンティストなどの数も限られています。

そこで、価値創造や知的生産に関する業務委託を行うのがナレッジ・プロセス・アウトソーシングです。

KPOは従来のアウトソーシングのようにコスト削減を目的とするものではなく、主にビッグデータの分析やデータから示唆を得るのが目的です。得られた示唆を知的生産や付加価値創造に生かすための取り組みとなっています。

SPO(セールス・プロセス・アウトソーシング)

SPOとは「セールス・プロセス・アウトソーシング」の略で営業活動のアウトソーシングです。

対面営業などのフィールドセールスやテレコールなどのインサイドセールス、営業事務なども含まれます。「自社のリソースは製品開発やマーケティングなどに特化し、営業活動を外注したい」といった場合に有効です。

以下にそれぞれのアウトソーシングの具体例を表にまとめました。

| BPO | ITO | KPO | SPO | |

|---|---|---|---|---|

| 業務例 |

|

|

|

|

アウトソーシングのメリット

(1)コア業務に集中できる

アウトソーシングのメリットは、まとまった業務を外部に任せられる点です。その分、社員はコアな業務に集中できます。

また、アウトソーシングの中には、複数拠点やグループ企業のバックオフィス業務を統合し、まとめて委託する「シェアードサービス」があります。管理部門を1箇所に集約することで、業務効率化やコスト削減といった効果も得られます。

(2)人件費などのコストを抑制できる

業務をアウトソーシングすることで、人件費を抑制できるメリットもあります。また、オフィスやパソコンなどのファシリティにかかるコストを抑えられるのもメリットです。

ただし、委託する業務の内容によっては、打ち合わせなどの工数が生じる場合があります。

(3)専門的なスキルを活用できる

アウトソーシングでは、委託先の高度な専門スキルやノウハウなどを自社業務に取り入れることが可能です。また、専門性が高いため、自社で業務を行うよりも業務スピードなどの向上が期待できます。

アウトソーシングのデメリット

(1)情報漏えいのリスクがある

アウトソーシングのデメリットは、情報漏えいのリスクがあることです。業務を委託するにあたり、社内の情報を外部企業に共有しなければなりません。情報漏えいを未然に防ぐために、外部の企業が「どのように情報を取り扱っているか」を事前に確認し、信用できる会社に委託しましょう。

(2)業務管理が十分できない

業務管理が十分できないのも、アウトソーシングのデメリットです。社内の人間が直接指示を出して業務を管理しないので、業務管理が行き届かなくなる可能性があります。

(3)ノウハウが社内に蓄積しにくい

ノウハウが社内に蓄積しにくいのも、アウトソーシングを活用するデメリットです。委託先に業務の進め方やノウハウを定期的に共有してもらったり、すでに自社でもノウハウを確立している業務を委託したりするのも有効です。

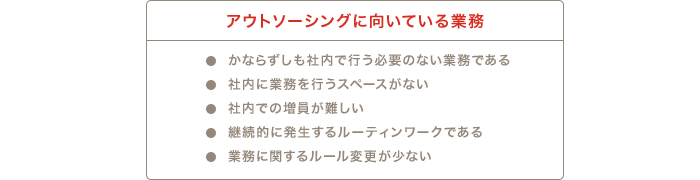

アウトソーシングに向いている業務

アウトソーシングが向いている業務としてあげられる主な条件は、下記の通りです。具体的にみていきましょう。

(1)労務管理業務

給与計算をはじめとした、労務管理業務全般をアウトソースすることで、人事の業務負荷を軽減できます。とくに、雇用管理や入退社手続きなどの業務は、従業員が多くなればなるほど煩雑で負担が高くなります。気付いたらルーティン作業に追われ、人事施策を練る時間が十分に取れないといったこともありえます。

そこで、専門スキルをもつ人材に業務をアウトソースすることで、組織開発や戦略策定など、社員にしかできない業務に時間を割けるようになります。

(2)採用業務

採用業務の一部を切り出すのではなく、採用業務全般をまるごとアウトソーシングできるサービスがあります。「RPO(リクルートメント・プロセス・アウトソーシング)」と呼ばれる採用代行サービスです。

母集団形成や面接スケジュールの調整、内定者フォローなど、採用に関する上流から下流までを依頼できます。RPOを活用することで、的確かつ効率的に採用業務を推進できるでしょう。

(3)経理業務

経理業務もアウトソーシングすることで、コスト削減や業務負荷の軽減につなげられます。経理業務は、月次の記帳業務や年末調整、決算書作成業務など、専門スキルが必要です。経理のプロフェッショナル人材が見つからず、採用や育成に苦戦するなど、課題を感じている企業は少なくありません。

専門スキルを要する人材に経理業務をアウトソースすることで、人手不足に左右されず安定して業務を回せ、経理担当の採用や育成の悩みも軽減されるのです。

(3)IT業務

システムの保守や運用、ヘルプデスクなどのIT業務も、アウトソーシングに向いています。企業によっては、人手不足のためひとりのIT担当者がいずれの業務も兼務する「ひとり情シス」状態に陥っていることもあるでしょう。対応すべき業務が集中し、対応が追いつかず、クレームにつながる場合もあります。

IT業務をアウトソースすることで「ひとり情シス」でも、システムを安定稼働させ、トラブル時の迅速な復旧が可能です。これまで対応に追われていたIT担当もコア業務に集中できます。

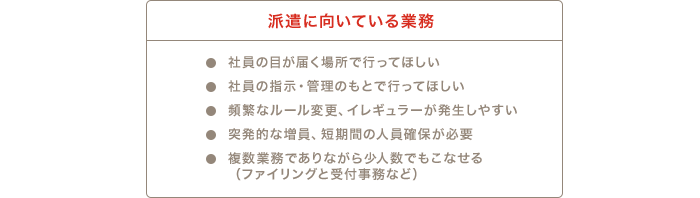

人材派遣に向いている業務

一方で、人材派遣を活用するのに向いている業務の条件には、以下のようなものがあります。業種もご紹介します。

(1)販売や接客業務

販売や接客は、店舗のサービスやブランディングに直結するため、社員の指示・管理のもとで行うべき業務です。マニュアルにはない突発的な対応などが求められた場合、その場に社員がいることですぐに報告でき、迅速な対応が可能になります。ルールの変更が行われることも多く、直接コミュニケーションを取りやすい人材派遣が適しているでしょう。

人材派遣であれば、セールなどのイベント時だけ人員を増加するなど、臨機応変な人数増減にも対応できます。

(2)企画・研究開発業務

研究開発業務や商品・サービスの企画開発業務など、社員が深く関与すべき業務は人材派遣が向いています。すぐにコミュニケーションが取れる状況にあることで、意見交換がしやすく、スムーズに企画・研究開発業務が進められるでしょう。

専門スキルをもつ人材や市場に詳しい人材となるとなかなか確保が難しく、採用や育成に苦戦する企業も少なくありません。人材派遣なら、人材派遣会社が求めている人材を選定してくれるため、プロジェクトメンバーの一員としてすぐに活用できます。

(3)マーケティング業務

マーケティングに関する業務は、企業の意思決定に関与するため、アウトソーシングは難しいといえます。情報の流出を防ぐ意味でも、人材派遣で人材を手配し、社内で業務を進めると良いでしょう。

人材派遣であれば、自社で採用活動をせずとも、マーケティングに知見のある人材を確保することが可能です。

(4)新規プロジェクトの立ち上げ

新規プロジェクトを立ち上げる際など、状況が常に変化する場合は、コミュニケーションが取りやすい人材派遣が向いているでしょう。社員とスタッフが意思疎通しやすく、業務がスムーズに進みやすくなります。

プロジェクトの立ち上げ時には、突発的に多くの人材が必要となることがあります。人材派遣は大量の人材採用にも対応できるため、採用が間に合わない時などは最適です。

アウトソーシング導入の流れ

実際にアウトソーシングを開始するには、どのような段階を経て準備を行えばよいのでしょうか。

アウトソーシングは、主に以下のような段階を経て導入できます。

- 外部業者の選定

- 外部業者との打ち合わせ

- 見積もりの確認

- 契約締結

- アウトソーシング開始

まずは、各業者の特徴や実績から自社の事業内容やアウトソーシングの目的に合致する業者を選びます。その後、自社の課題やニーズを共有し、具体的なアウトソーシングのプランを提案してもらいましょう。費用に関する見積もりを確認し、合意に至った段階で契約を締結することで、アウトソーシングが開始されます。

BPO・アウトソーシングサービス

Adeccoではアウトソーシングサービスを提供しています。25年以上の経験と800名のプロフェッショナルが、お客様の課題発見や解決を図り、業務の最適化を行います。

事務や営業、採用など、幅広い業務に対応しているため、アウトソーシングを導入する際は、ぜひご検討ください。

アウトソーシングを取り入れる際のポイント

アウトソーシングを取り入れる際のポイントについて解説します。

解決したい課題を整理して導入目的を明確にする

アウトソーシングを導入することで解決したい課題を整理し、導入目的を明確にしましょう。導入目的を明確にすることで、委託先との打ち合わせや指示も的確に行えるため、次のステップである業務範囲の特定に役立ちます。

依頼したい業務範囲を特定する

明確化した目的をもとに、依頼したい業務範囲を特定します。現在の業務上の課題について、どこがボトルネックなのか分析します。業務範囲を特定することで、導入前後に対応すべタスクが明確になります。

また、業務に関わっている社員の動きが円滑になることも期待され、委託先や社員との認識のずれも防止できます。

社内外への周知を行う

アウトソーシングの導入が決まったら、社内外に対する周知が必要となります。アウトソーシングを行うことで、社員の役割に変更が生じる場合があるためです。

役割や業務内容の変更は社外も同様のため、社外への周知も重要です。導入後のトラブル防止のためにも、アウトソーシングの検討段階や導入段階で社内外へ周知させておく必要があります。

アウトソーシングの成功事例

アウトソーシングによってビジネス課題を解決した成功事例を紹介していきましょう。

新卒採用のノンコア業務を請負い、内定辞退率の改善に貢献

ある企業では、新卒の採用活動に向け、広報部門と協力して大型自社イベント開催を企画していました。このケースでは、RPOを活用したことで、限られたリソースの中でプロジェクトを成功させました。

- 課題

-

- 大型の採用イベントを行うには、社内リソースが足りない

- 社員は採用のコア業務に集中したい

- 効果

-

- ノンコア業務をアウトソースすることで、コア業務に集中できた

- 学生にきめ細かなフォローができ、内定辞退率の改善に成功した

総合受付業務をアウトソースして、ブランドイメージと品質を維持

社内業務を見直すなか、総合受付業務の外注化を検討中で、ブランドイメージを左右する受付業務のサービス品質をどう維持するかに、頭を悩ませていました。そこで、業務分析やプロセス設計が行えるアウトソーシングを導入しました。

結果として、新たな体制をスタートさせることに成功しています。

- 課題

-

- 総合受付業務を外注化したい

- ブランドイメージを損なわないようにしたい

- 長期的かつ高品質なサービス提供を維持したい

- 効果

-

- 業務プロセスを分析することで体系化、マニュアル整備等による標準化を実現

- 研修体制も構築、長期的なサービス品質の維持に成功

事例詳細

総合受付業務をアウトソース。企業のブランドイメージを守り、サービス品質を維持

KPIマネジメントにより効率的で低コストの事務センターを運営

とある企業では、業務効率化のため全国各地の拠点にある事務を統合し「事務センター(シェアードサービスセンター)」の構築を検討していました。そこで、業務プロセスの可視化やKPI設計までのアウトソーシングを行いました。

アウトソーシングによる効率化によって、業務委託費用の大幅削減にもつなげています。

- 課題

-

- シェアードサービスセンターを構築し、業務を効率化したい

- 業務の可視化によって安定的なセンターを目指したい

- 効果

-

- 業務を可視化、標準化することで安定したセンター運営を実現

- KPIを設計しPDCAを回し続けた結果、業務効率化を実現

- 業務効率化により、センターの業務受託費用を大幅削減

アウトソーシングと人材派遣の特性を知り活用しよう

Adeccoのアウトソーシングサービスをご利用いただいたお客様の事例を紹介します。

アウトソーシングは、業務全般を外部企業に委託するものであり、人材派遣は、業務に必要となる人材を手配してもらうものです。2つのサービスには、それぞれ特徴やメリットがあり、依頼する企業の課題や実現したい目標によって活用方法が異なります。

まずは、自社の課題や目指すべき目標を明確にしましょう。その後、現状に合わせてアウトソーシングや人材派遣を活用することで業務の効率化につなげられます。

Adeccoでは、上記のような人事ノウハウをわかりやすくまとめ、定期的に更新しております。

メールマガジンにご登録いただくと、労働法制や人事トレンドなどの最新お役立ち情報をチェックいただけます。

最新の人事お役立ち情報を受け取る(無料)