労働者派遣法は、今では企業活動に欠かせなくなった派遣労働者の、安全な労働環境を支える法律です。労働者派遣法を遵守することで、派遣労働者のモチベーション向上や安心感にもつながります。

法令を遵守できていないと判断された場合には、行政指導などを受ける可能性もあります。労働者派遣法を理解し、正しく法令を遵守しながら派遣労働者を活用しましょう。

人事用語に関するお役立ち情報をお送りいたします。

メールマガジン登録

労働者派遣法とは

労働者派遣法の仕組みや概要について、正しく理解していきましょう。

労働者派遣法とは何か?

労働者派遣法は1986年に施行された後、改正を経て現在の正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といいます。正式名称にあるとおり、労働者派遣事業を適切に行い、労働者を保護するための法律です。

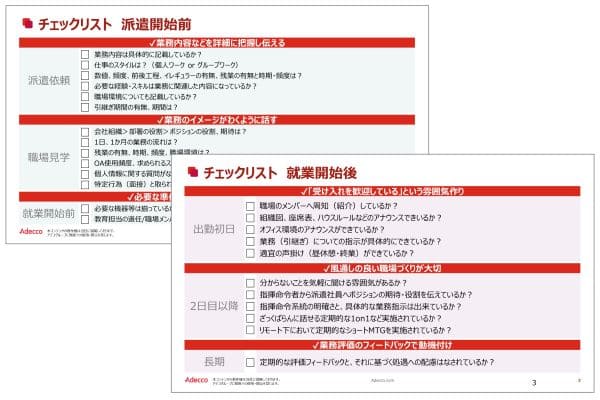

派遣形態

労働者派遣は人材派遣会社と派遣労働者が雇用契約を結び、派遣先企業にて就労する仕組みです。業務における指揮命令系統は派遣先企業にありますが、給与の支払いや福利厚生の提供は人材派遣会社が行います。労働者派遣には大きく下記の3つの形態があります。それぞれの違いをよく理解しておきましょう。

有期雇用派遣

有期雇用派遣は、「人材派遣」と聞いてイメージする、最もポピュラーな労働者派遣の方式です。派遣先企業と派遣元となる人材派遣会社の間で派遣契約を締結します。その後、人材派遣会社と派遣労働者が雇用契約を結び、派遣先企業が求める期間、役務の提供を行います。

無期雇用派遣

無期雇用派遣は、基本的には有期雇用派遣と同じ仕組みを採用しています。

有期雇用派遣との違いは、人材派遣会社と派遣労働者の間で無期の雇用契約が結ばれている点です。そのため、期間制限を超えて派遣労働者の就業を継続できます。

Adeccoの事務系無期雇用派遣サービス「キャリアシード」では、期間制限など派遣法の影響を受けずに、優秀な事務職のスペシャリストを雇用リスクなく受け入れ可能です。

紹介予定派遣

紹介予定派遣は、派遣先企業が派遣労働者を直接雇用することを前提としている仕組みです。派遣期間中に派遣労働者の能力や適性を考慮して採用するか否かが決められます。 有期雇用派遣が対象になることが多いですが、それに限ったものではありません。

あわせて読みたい

企業における人材派遣のメリットとは?仕組みや注意点、事例を解説

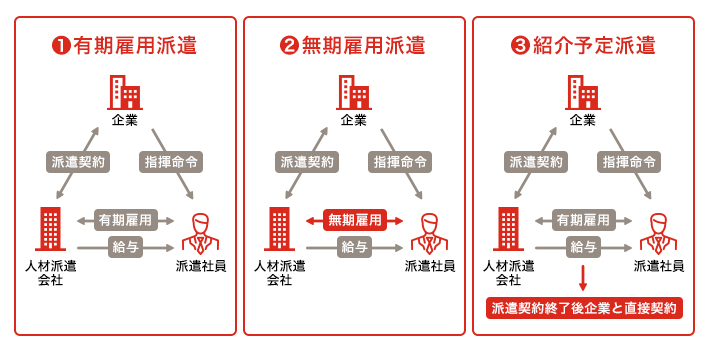

派遣法改正の歴史

労働者派遣法は幾度にもわたって改正されている法律です。労働者派遣法改正の歴史をひも解いていきましょう。

労働者派遣法施行以前 労働者派遣法が制定された背景

労働者派遣法が制定される前の1970年代後半から1980年代前半、日本は安定成長時代に入りました。それに伴い、女性の社会進出やOA機器などの専門スキルへのニーズが高まり、労働者派遣業の市場は右肩上がりに成長していました。

しかし、職業安定法ではかつて土建や鉱山関係で行われていた強制労働や中間搾取を抑制するために労働者供給事業を禁止していたのです。労働者派遣業は、同法で禁止している労働者供給事業に該当する恐れがあるという懸念がありました。

また当時は就労条件の説明や問題が起こった場合の責任の所在が不明確であるなど、労働者保護の観点からさまざまな課題を抱えていました。

1986年 労働者派遣法制定

上記の背景から労働者派遣事業の適切な運営、労働者保護のために労働者派遣法が制定されました。労働者派遣業は許可制(一部は届出制)となり、専門知識が必要な16種類(当初13種類)に限定された経緯があります。

1996年 対象職種を拡大

市場のニーズに伴い、労働者派遣業の対象職種を研究開発、広告デザイン、アナウンサーなど 10種類を追加し26種類に拡大しました。対象となる範囲について定める方式をポジティブリスト方式といいます。

1999年 対象業務を原則自由化しネガティブリスト化

労働者派遣業の対象職種を原則自由化し、非対象職種のみを指定(ネガティブリスト)しました。 非対象職種は建設・港湾運送・警備・医療・士業・製造業です。ただし、もともと指定されていた26種以外の業務については派遣期間を1年に限定していました。

また、今回の改正で紹介予定派遣の仕組みが追加されました。

2004年 製造業務への派遣解禁と派遣期間の延長

自由化された派遣業務の派遣期間を1年から3年に延長し、ポジティブリストで指定されていた26業種の派遣期間については無制限となりました。また、ネガティブリストで禁止されていた製造業が上限1年という制限付きで解禁されました。

2012年 日雇派遣の原則禁止など、規制強化

制緩和と市場ニーズの高まりによって拡大し続けた労働者派遣ですが、同時に「偽装請負」や「二重派遣」などの問題も顕在化しました。そこで労働者保護を強化する目的で、日雇派遣の原則禁止やグループ企業派遣の8割規制、離職後1年以内の労働者について派遣受け入れの禁止、派遣会社のマージン率等の情報提供が行われました。また、待遇に関する事項等の説明が義務付けられました。

日雇派遣の原則禁止は、調査・研究開発・秘書業務など約18種類の業務をのぞく日雇い派遣が原則禁止されます。

グループ企業派遣の8割規制は、人材派遣会社が、そのグループ会社に派遣労働者を派遣する際に、人材派遣会社の全派遣労働者の8割以下とするというルールが定められています。

離職後1年以内の労働者について派遣受け入れの禁止は、該当の企業を離職して、1年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れることができなくなります。

派遣会社のマージン率等の情報提供では、人材派遣会社が、書類やインターネットを通じてマージン率(派遣労働者を派遣する料金と派遣先企業から支払われる、賃金の差額)といったものを公開するというルールが定められました。

待遇に関する事項等の説明は、派遣元企業が派遣予定の派遣労働者に対して、見込まれる賃金の額や派遣元企業の事業などについて説明することが義務付けられます。

2015年 労働者保護のための改正、派遣期間の上限が3年に統一

2012年の改正では、規制を強化すると同時に、派遣の期間制限などについて見直しをするという付帯決議が行われました。そこで2015年に以下の改正が行われました。

「労働者派遣事業を許可制に統一」では、これまで許可制・届出制に分かれていた労働者派遣事業を許可制に統一したものです。

「派遣期間の上限を3年に統一」では、派遣労働者1人について、派遣先企業が同じ組織で受け入れられる期間の上限が3年と定められました。

「派遣労働者の雇用安定措置の義務化」は、派遣労働者が希望した場合、派遣期間が終了した後に人材派遣会社が派遣先企業へ派遣労働者の直接雇用を依頼したり新規派遣先を紹介したりします。

「キャリアアップのための措置」では、人材派遣会社には、派遣労働者に対して、キャリア形成支援などを含むキャリアアップ措置が義務付けられました。

「労働契約申込みみなし制度」は、派遣先企業が、違法な労働者派遣を受け入れた場合の対処について定めたものです。

2020年 働き方改革へ向けて、同一労働同一賃金

働き方改革の柱として位置付けられたのが同一労働同一賃金です。労働者派遣法では、派遣労働者と正社員との間の不合理な待遇格差を是正するための法律改正がなされました。

労働者派遣法における同一労働同一賃金対応には次のような方式があります。

派遣先均等・均衡方式は、派遣労働者の業務が派遣先企業における社員と同様の場合に、待遇も正社員と同等に計らうことを指します。

労使協定方式は、派遣労働者と人材派遣会社との協議によって賃金が決められる方式です。

2021年 派遣労働者への説明義務が強化

2021年1月と4月の2回にわたって行われた主な改正は、以下のとおりです。

「派遣労働者を雇用する際の説明義務の強化」では、これまでも人材派遣会社から派遣労働者に対する業務内容や待遇などの説明は義務付けられていましたが、改正によりさらに強化されることになりました。

「労働者派遣契約書の電磁的記録の許可」では、これまで人材派遣会社と派遣先企業が交わす労働者派遣契約は、労働者派遣法により書面での保管が必要とされていました。しかし、今回の改正で、労働者派遣契約書を含み、電磁的記録が許可されることになりました。

「日雇派遣の契約解除時の措置」は、主に派遣労働者の雇用安定化を目的としたものです。契約期間中に日雇派遣の契約解除がなされた場合、人材派遣会社は新しい派遣先企業を見つける必要があります。

「派遣先における派遣労働者の苦情処理義務の強化」は、従来、派遣労働者から寄せられる苦情は人材派遣会社が対応する必要がありました。本改正では受け入れ企業である派遣先企業も主体的に対応するように変更されています。

「雇用安定措置に係る希望聴取の義務化」では、人材派遣会社は、有期雇用の派遣労働者に対して雇用の安定化についての希望を聞くことが義務となりました。

労働者派遣の注意点

派遣労働者の活用における注意点や禁止事項にはどのようなものがあるのでしょうか。一つずつ見ていきましょう。

派遣が禁止されている業務がある

労働者派遣法に基づいて、派遣が禁止されている業務があるので注意が必要です。詳しくは下記をご覧ください。

あわせて読みたい

その業務は派遣できない?禁止業務を解説

日雇派遣は原則禁止されている

日雇派遣は、60歳以上の人や学生などの例外を除き、30日以内の労働者派遣(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)について原則禁止されていることに注意しましょう。

派遣契約期間の制限(3年ルール)

労働者派遣法第40条では、派遣労働者の役務の提供を受ける期間が定められています。 期間制限には個人単位と事業所単位があります。個人単位の期間制限とは、同じ派遣労働者を同じ組織で3年を超えて勤務させることができないという制限です。部署や事業所を異動したり、直接雇用に切り替えたりすることで延長が可能です。

事業所単位の期間制限とは、同一の事業所が同じ人材派遣会社から3年を超えて派遣労働者を受け入れられないという制限です。

事業所の期間制限は過半数労働組合(または過半数代表者)に対し意見聴取することで延長もできます。

あわせて読みたい

派遣法3年ルールとは?正しい理解と運用方法、例外を徹底解説

派遣受け入れ時に派遣労働者を特定してはいけない

派遣先企業は、性別や年試食齢などを含めて、人材派遣会社から派遣される労働者について指定することはできません。派遣労働者を特定する行為については許されておらず、紹介予定派遣以外の契約では、面接や履歴書の確認なども行ってはなりません。

「派遣労働者を特定する行為」を行った場合には、行政指導の対象となります。ただし、派遣労働者が自ら希望した場合は、履歴書の送付は可能です。

参考:Q45 特定行為はなぜ禁止されているのか労働基準法、労働安全衛生法等が適用される

労働者派遣法第44条では、派遣期間中は派遣先企業が労働者に対して責任を負うことが適切とされています。今回の場合、派遣先企業が派遣労働者に対し、労働基準法に基づいて責任を負います。

また、同様に労働者派遣法第45条では、派遣労働者の安全衛生については、労働安全衛生法に基づいて、派遣先企業にも責任が生じます。

東京都労働局が公開している「派遣労働者の適正受け入れ自主点検チェックリスト(解説資料編)」があるので、参照してみてください。派遣契約解除時に留意点がある

労働者派遣法第26条における派遣契約で明示される事項のなかに、「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項」が含まれています。

派遣先企業が派遣契約を解除する際には、契約解除の理由を明らかにしなければなりません。また事前に人材派遣会社に解除の申し入れが必要であるとしています。

契約満了前に契約が解除される場合には、派遣労働者の就業機会を確保する必要があります。

離職後1年以内の労働者は派遣で受け入れられない

勤務する職場を離職し、1年以内の元社員を派遣労働者として受け入れることは、労働者派遣法第35条によって禁じられています。これは、労働者が本来受けられる待遇を悪くするという懸念から定められているルールです。

60歳以上で定年退職した人は例外とされています。

関連リンク:Q41 1年以内離職者の受け入れ禁止同一労働同一賃金など待遇を確保する

遣先企業から人材派遣会社に対して、情報提供を行った上で派遣労働者の待遇が決められます(派遣先均等均衡方式を採用する場合)。

待遇決定には前述のとおり、

- 派遣先均等、均衡方式

- 労使協定方式

の2つがあり、不合理な賃金などの格差を是正するように努めなければなりません。

あわせて読みたい

【弁護士解説】 同一労働同一賃金とは? ガイドラインを詳しく解説

違反した場合の罰則や事例

労働者派遣法に違反した場合の罰則や事例にはどのようなものがあるのでしょうか。人材派遣会社はもちろん、派遣先企業も行政処分の対象となるので注意が必要です。具体的に想定される事例を見ていきましょう。

受入期間の上限を超えて役務の提供を受けているケース

派遣先企業が、受入期間の上限を超えて、派遣労働者から役務の提供を受けている場合について取り上げます。

抵触日を超えて有期雇用の派遣労働者から役務の提供がされている場合には、違法な派遣となります。今回の場合、労働契約申込みみなし制度に基づき、派遣先企業と派遣労働者の間で直接労働契約を締結する必要が生じます。(派遣会社と派遣労働者の間で無期雇用契約が締結されている場合は期間制限の例外となるため対象外)

また、受入期間の上限を超えて役務の提供を受けてしまっている場合、派遣先企業に対して改善命令などがなされます。

派遣先管理台帳の作成や、派遣先責任者を選任しなかったケース

派遣先企業に義務付けられている派遣先管理台帳の作成や、派遣先責任者を選任しなかった場合を取り上げます。

これらを行わなかった場合には、どのような罰則があるのでしょうか。

派遣先管理台帳は、作成するだけでは十分でなく、必要な項目が網羅されていなければなりません。従来必要だった項目に加えて、2020年の改正で項目が追記されています。

追加となった項目は、

- 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

- 派遣労働者が有期雇用か無期雇用か

- 派遣労働者が60歳以上か

- 協定対象の派遣労働者化

となり、不足があった場合にも罰則の対象となります。

同様に、派遣先責任者を選任しなかった場合も罰則の対象になるので注意が必要です。罰則は30万円以下の罰金など行政指導などがあります。

偽装請負や二重派遣が生じたケース

偽装請負や二重派遣が生じた場合を取り上げます。偽装請負とは、書類上では請負契約なのに、実際には労働者派遣である状況のことを指します。二重派遣はある企業が受け入れた派遣労働者を、さらに異なる企業へ派遣することです。

これらは両方とも、派遣労働者の待遇悪化につながり使用者の責任範囲が曖昧になってしまうことから、法律で厳しく規制されています。

法令理解が浅く、知らないうちに偽装請負になってしまっていた、というケースも少なくありません。

偽装請負や二重派遣が生じれば、労働者派遣法第59条(許可関連の罰則)、労働基準法第6条中間搾取、職業安定法第44条(労働者供給)に違反します。職業安定法第64条9号では違反が判明した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金などの厳しい罰則があります。

まとめ

本記事では労働者派遣法改正の歴史やその背景、注意点などを詳細に解説してきました。派遣法は幾度にもわたって改正がなされているため、最新の情報をキャッチアップすることが必要な法律です。

派遣労働者として働く従業員の労働力は、今や欠かせないものとなっています。効果的に派遣制度を活用し、ビジネスに貢献していくためにも法に則り適切に運用していきましょう。

有期雇用派遣を活用していて、評価の高い派遣社員の定着率を高めたい、派遣法の3年を超えても同じ人材を継続活用したい等のお悩みがありましたら、Adeccoの「ハケン2.5」をご検討ください。

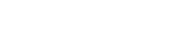

【人事・労務 担当者必見】人材派遣活用のチェックリスト

人材派遣を活用するにあたって外せないチェックリストをご紹介します。

- 【初めての方向け】派遣先担当者がはじめに確認すべきこと

- 労働法制を遵守するための派遣活用チェックリスト

- 定着率向上のためのチェックリスト

Adeccoでは、人事関連の法令を定期的に解説しております。

メールマガジンにご登録いただくと、労働法制や人事トレンドなどの最新お役立ち情報をチェックいただけます。

最新の人事お役立ち情報を受け取る(無料)