労働人口の減少や、新型コロナウイルスの影響による社会環境の変化に伴い、企業活動の生産性向上が注目されています。「生産性」はよく聞く言葉ですが、意味を詳しく知らない方も多いかもしれません。

本記事では生産性の定義から計算方法、生産性向上の具体的な手法、成功事例まで、包括的に紹介します。

人事用語に関するお役立ち情報をお送りいたします。

メールマガジン登録

生産性とは何か?

生産性とは、一般的に「産出された成果物と、成果物を産出するために投入された資源量の比率」と定義されています。

仕事での生産性の意味

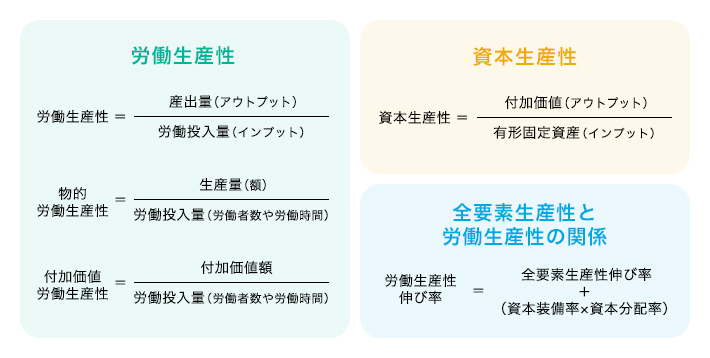

労働投入量(労働者数あるいは労働時間)に対して、労働生産性では生み出した成果の比率を示します。

算式では「産出÷労働投入量(労働者数や労働時間)」と表します。

生産性向上と業務効率化の違い

生産性とは、ものを作る際の生産諸要素がどのくらい使われたかを知る指標です。生産にあたり使われた資源が少なければ少ない、または、少ない資源で作った生産物が多ければ多いほど、生産性は高いです。

対して業務効率化とは、費用や時間、コストなどの資源を整理して効率化を目指す姿勢です。

生産性向上を目指す場合は使う資源と生産物のバランスを見直しますが、業務効率化では使える資源を最小限に留めてできる策を講じます。

労働生産性の計測方法

労働生産性とは、一般的に「労働投入量に対する産出成果物の比率」と定義されていて、1人あるいは1時間あたりの成果物産出量を示す指数として用いられます。

前述のとおり、労働生産性の基本的な計算方法は「産出量(アウトプット)÷労働投入量(インプット)」がですが、「物的労働生産性」と「付加価値労働生産性」でも算式が異なります。

-

物的労働生産性の計測方法

物的労働生産性とは、労働の投入により「生産量・額」など物的な成果物が産出されるとの考えに基づき、生産性を把握する際に用いられる指数です。

「1人あるいは1時間あたり、効率的に製品やサービスを生産できたのか」を把握するために、以下の算式が使われます。

生産量(額)÷労働投入量(労働者数や労働時間)

主に製造、営業など事業部門の生産性を把握する際に用いられます。 -

付加価値労働生産性の計測方法

付加価値労働生産性とは、労働の投入により産出される成果物が「付加価値」との考えに基づき、生産性を把握する際に用いられる指数です。

事業活動の結果として産出された製品・サービスと価値のなかで、企業独自の活動(技術革新、ブランド戦略、知的財産など)により付け加えた価値を金銭換算した指数で、以下の算式が使われます。

付加価値額÷労働投入量(労働者数や労働時間)

主に管理部門を含めた企業全体の生産性を把握する際に用いられます。

付加価値額の算出は、主に「控除法」と「加算法」です。

控除法は生産額から原材料費、エネルギー費、消耗品費など外部購入費を差し引く算出法で、加算法は事業過程の成果額を積み上げる算出法です。

具体的には人件費、金融費用、減価償却費、租税公課、経常利益などの積み上げで計算します。付加価値労働生産性の場合、一般的に付加価値額は加算法を用います。

資本生産性の計測方法

有形固定資産の投入に対して、付加価値を生み出した比率を「付加価値÷有形固定資産」の算式で示します。

資本生産性は一般的に労働生産性とは相反関係になります。例えば、最新鋭設備の導入により省力化を図った場合、従業員数が減った分だけ労働生産性が上がります。

しかし、最新鋭設備を導入した分だけ固定資産が増えるので、資本生産性は下がります。

全要素生産性の計測方法

全要素生産性では労働力、資本、設備、原材料などすべての生産要素に対して生産性が上がったかを「生産性の伸び率」として示します。

労働生産性と全要素生産性の関係は「労働生産性伸び率=全要素生産性伸び率+資本装備率×資本分配率」の算式で表します。

労働生産性が注目されている背景

続いて、労働生産性が注目されている3つの背景を紹介します。

国内の労働生産性が低い傾向にあるため

日本は、先進国の中でも労働生産性が低いとされていて、事実として伸び悩んでいる現状があります。

公益財団法人 日本生産性本部が発表している調査によると、実質労働生産性の上昇率推移は、2008年のリーマンショックの影響で低下した後、一時は持ち直しましたが、2015年以降に再び低下しています。

日本の労働生産性が低い理由としては、労働時間をベースにした評価や、長時間労働の常態化などが影響していると考えられます。

長時間労働などにより労働生産性が低い状況が続くと、企業経営だけでなく従業員のメンタルヘルスにも悪影響が出て、労働生産性がさらに低下する恐れがあります。

労働人口が減少しているため

日本の労働人口は減少傾向にあるため、国内のGDPや経済成長率を維持・上昇させるには、生産性の向上は必要不可欠です。減少する労働人口に対し、1人あたりの労働生産性を向上させると国内の生産性を高められるでしょう。

昨今ではより効率的な働き方を目指す「働き方改革」が推奨されており、企業や個人が働き方をより効率的に変化させると、生産性の向上が実現できる可能があります。

新型コロナウイルス感染症により社会環境が変化したため

新型コロナウイルス感染症は、個人のライフスタイルや企業の働き方を大きく変えました。リモートワークが急速に普及し、働く場所を問わず成果を出す姿勢が求められます。

多様化するワークプレイスの中でも、高い生産性を実現できれば、今後の社会環境の変化にも柔軟に対応しやすくなるでしょう。

生産性が高い企業と低い企業はどう違う?

生産性が高い企業と低い企業には、どういった違いがあるのか、2つの違いを紹介します。

大企業と中小企業の生産性の違い

日本の労働力のうち約7割は中小企業ですが、労働生産性の平均値は大企業を下回っています。

飲食業を例に見ると、大企業は地区や店舗にあわせて日頃から在庫状況や生産活動を調整できるのに対し、中小企業ではサービスの提供と消費が店舗内で同時発生して十分な対応ができない点が考えられます。

大企業だけでなく中小企業の労働生産性も向上させると、国全体の付加価値額引き上げにつながるでしょう。

業種による生産性の違い

中小企業庁によると、中小企業では卸売業、情報通信業、学術研究(専門・技術サービス業)の順で労働生産性が高いです。

対して大企業では、学術研究(専門・技術サービス業)、情報通信業、卸売業の順で労働生産性が高く、中小企業と大企業では順位が異なるものの上位を占める業種は同じとわかります。

労働生産性が低くなる原因

続いて、労働生産性が低くなる要因を 6つ紹介します。

残業や長時間労働

日本には「残業をすればするほど、努力している」と評価される文化は少なからずあるでしょう。人員不足や業務過多により、残業ありきの業務設計をしている方もいるかもしれません。

残業や長時間労働が常態化した場合、上述の計算式に則ると結果的に生産性が低下します。

テレワークの普及による長時間労働

テレワークの普及により在宅勤務が多くなると、長時間労働につながるケースも出てきます。家で働くと、仕事とプライベートの切り替えが難しく、テレワーク普及前よりも労働時間が長くなるケースも増えています。

業務分担が曖昧で、コア業務にフォーカスできない

日本では多くの企業が新卒一括採用の手法を取っており、担当する仕事の領域が曖昧かつ広くなりやすいです。結果として、各人がマルチタスクをこなし、コア業務にフォーカスできない状況になるケースも少なくありません。

この傾向は営業職や事務職などで起こりやすく、ゼネラリストが育つ反面、専門的なスキルを持つ人材層が薄くなる可能性があります。

労働生産性を向上する方法

具体的に労働生産性を向上するには、どういった方法があるのか、企業と個人にわけて解説します。

企業として生産性を高める方法

企業として生産性を高める方法には、ハードとソフト両面の取り組みがあります。ひとつずつ見ていきましょう。

-

モチベーション向上のための施策を実施する

生産性と従業員のモチベーションは密接な関係です。表彰制度など、従業員のモチベーションアップ施策を実施すると生産性向上の効果が期待できるでしょう。

明確な評価軸を示すと、目標を持って意欲的に業務に当たってもらえます。 -

人材育成の仕組みを見直す

従業員教育に力を入れるため、新入社員や中途入社の社員に対してチューター(指導・アドバイスをする人)を決めるなどの方法を導入してスキルアップを図ると、生産性向上に有効です。

同年代の社員がペアになるブラザーシスター制度では、普段は教える側の社員が改めて業務の説明を受けると、伝え方のスキル向上が期待できます。

-

ITシステムの導入

生産性を高める方法として、業務効率化が見込めるシステムやツールに注目が集まっています。OCRやRPAなど、数年で飛躍的に発展し普及した分野もあり、取り組みのひとつとして必要に応じたシステムやツール導入は有効でしょう。

また、クラウドストレージなどをはじめとしたクラウドサービスを導入すると、テレワークでも円滑な業務遂行が期待できます。 -

戦略的な人員計画を策定する

戦略人事」「攻めの人事」の概念が、昨今の日本でも普及しています。戦略人事とは経営目標を実現するための、戦略的な人材配置や育成計画をさします。

従来までの労務管理的な人事部門の働き方は「守りの人事」と呼ばれる場合もありますが、戦略人事の実現をサポートする「HRBP(Human Resource Business Partner)」あるいは人事部門の最高責任を持つ「CHO(Chief Human (Capital) Officer)」などの役職を新たに設置する企業も少なくありません。労働生産性を高めるには、人材戦略を抜本的に見直す必要があるでしょう。

-

評価制度の見直し

生産性が高いチームや個人を評価する評価制度改革も効果的です。今までの慣習から、年功序列的に評価や昇進が行われている場合は、成果や生産性をもとに評価する仕組みがつくれないか検討しましょう。

自治体によっては、削減できた残業代を賞与に加えて従業員に還元するなどの取り組みを推奨しています。 -

ノンコア業務のアウトソーシング

ルーティン作業を中心としたノンコア業務をアウトソーシングし、戦略立案などのコア業務に集中すると生産性が高められます。

人事領域では応募者とのメール・電話対応、書類の確認や送付などの事務作業を、営業領域では営業リストや見積書などの各種書類作成、アポ取り・日程調整などの業務のアウトソーシングが可能です。アウトソーシングを推進すると、上述した戦略人事などの取り組みを行うための時間を捻出しやすくなるでしょう。

-

今までのビジネス習慣を見直す

無駄な会議や紙を使ったやり取りなど、生産性を低下させるビジネス習慣が残る企業は多いです。

事前にアジェンダを共有する、ゴールを明確にする、会議の時間を短く区切る、座って行うのではなく立って行う、Webミーティングを活用するなど、有意義な会議にするための方法も検討しましょう。紙はクラウドツールで代替できる仕組みや、紙の帳票を読み取るAI-OCRなどのサービスを活用するのも有効です。今まで当たり前に行っていたビジネス習慣を改めて見つめ直すと、生産性向上につながるかもしれません。

個人で生産性を向上する方法

個人で生産性を向上するには、自助努力が必要です。具体的な方法を見ていきましょう。

-

自己研鑽を心がけスキルアップする

社内の上司やスキルのある人に依頼し勉強会を開いてもらう、あるいは社外研修に行くなどの自己研鑽も有効です。外部のコミュニティに積極的に参加し、知識を得るなどの取り組みもスキルアップに役立つでしょう。 -

業務ごとの優先度を明確し、見通しを立てる

期日がある、重要度が高い、成果に直結するなど、業務の特性を分類し優先順位をつけて、優先度の高い業務から進めましょう。

また、仕訳した優先順位に沿って、業務の計画(いつまでに、誰がするのかなど)や見通しを立てチームで共有する姿勢も大切です。 -

業務優先度を踏まえ、時には断る

前述したとおり、マルチタスクになるとコア業務に集中できず生産性が落ちてしまうかもしれません。業務に明確な優先度をつけ、場合によっては依頼があっても時間がかかると伝えたり、断ったりしましょう。 -

業務改善のための体制や仕組み、習慣をつくる

日々の業務を改善するための体制や習慣をつくるのは、生産性を向上させるための取り組みとして重要です。業務で改善できる箇所はないかを常日頃から考えましょう。

生産性を向上させたい場合の注意点

生産性を向上させようと新しい方法を導入する場合、労働量が増えてしまったりワークライフバランスが崩れてしまったりしないよう注意が必要です。

効率化ができても、労働者に負担がかかると退職を招くなどほかの悩みが出てくるかもしれません。

生産性を向上するには複数のステップがあります。各ステップを一つずつ見ていきましょう。

- 1業務の見える化と現状分析を行う

- 生産性を高める第一歩は業務の見える化です。生産性を測定するためにどの指標を使うか決め、業務にかかっている総工数を可視化することで業務の状況を定量化します。さらに、見える化・定量化した結果を分析することで改善するべき点を見出せます。

- 2労働生産性の計測をもとにPDCAサイクルを回す

- 計測のために使う指標を決め、業務の定量化や見える化を行えば、それらをもとに労働生産性を計測できます。労働生産性を計測できれば、その結果を評価し、PDCAサイクルが回せるようになります。

まとめ

本記事では、生産性の具体的な計測方法や生産性が注目されている背景をはじめ、向上施策を紹介しました。企業で生産性向上の取り組みを定着させるには、長期的な見通しと計測が重要です。

リソースが足りない場合は、アウトソーシングを活用すると業務の効率化も期待できます。従業員がコア業務に専念でき、アウトプットが変わると生産性向上につながります。

アデコのBPO・アウトソーシングでは25年の経験と12,000件以上の実績を活かして、現状の業務プロセスを効率的に最適化し、課題発見と改善に寄り添ったご提案、解決を行います。

社内外のリソースを有効活用して、生産性向上を目指しましょう。

Adeccoでは、上記のような人事ノウハウをわかりやすくまとめ、定期的に更新しております。

メールマガジンにご登録いただくと、労働法制や人事トレンドなどの最新お役立ち情報をチェックいただけます。

最新の人事お役立ち情報を受け取る(無料)