髙橋 潔氏

立命館大学総合心理学部教授

1996年ミネソタ大学経営大学院博士課程修了(Ph.D.)。南山大学総合政策学部助教授、神戸大学大学院経営学研究科教授などを経て、現職。専門は、組織行動論と産業心理学。産業・組織心理学会理事、人材育成学会常任理事などを務める。主な著書に『人事評価の総合科学―努力と能力と行動の評価』(白桃書房)など。

米ゼネラル・エレクトリック(GE)が人事評価の枠組みである「9ブロック」を廃止するなど、海外の先進的企業の間で、従来型の評価制度を見直す機運が高まっている。では、日本はどうなのか。日本における評価制度のこれまでの変遷や今後の流れについて立命館大学総合心理学部の髙橋潔教授に聞いた。

まず日本の人事評価の変遷についてご説明しましょう。歴史を紐解くと、1950年代に年功制による評価の原型ができました。これは戦前の家父長的な価値観に基づく人事処遇でした。家計は主に男性が支え、年を重ねるごとに負担も増える。「平等」と「必要」を基盤とし、男性であれば公平に、年齢に応じて給与を上げていく仕組みです。

最初の転機は1970年代。高度経済成長時代が終わり、人事評価に能力主義を導入すべく、職務遂行能力が基準となる「職能資格制度」が取り入れられました。しかし、人の能力を客観的に測るのがそもそも難しく、職務の経験年数に伴ってされたのです。数をベースとした「年功制」が維持遂行能力が上がると見なす、勤続年数に伴って遂行能力が上がると見なす、勤続年数をベースとした「年功制」が維持されたのです。

次の大きな変化は1990年代のバブル経済崩壊後です。業績の立て直しを迫られた日本企業は経営の大規模な見直しに着手しました。そのお手本が、急成長していた米シリコンバレーのIT業界です。イノベーションを生む風土、意思決定の速さなど学ぶべき点が多々あるなか、日本企業が注目したのは「成果主義」を基軸とする人事制度でした。

その結果、取り入れられたのが「目標管理制度」です。本来は、社員個々の目標達成につながる行動を促し、その能力を発揮してもらうためのマネジメント手法でした。しかし、日本では「目標の達成度を評価する」という部分だけが一人歩きし、独特の形で普及。さらに成果や業績だけではなく、職務遂行能力や態度、行動なども加えた二段構えの評価が定着し、現在に至ります。

そうしたなか、GEの9ブロック廃止が日本企業に衝撃を与えました。海外の先進的企業では、ノーレーティングなど、従来型の人事評価制度の見直しが進んでいます。同じ手法が日本企業でも有効とは限りませんが、海外企業の改革の背景は理解すべきです。

この動きの大きな要因は、ビジネスの「アジャイル(俊敏)化」です。産業界や消費活動にITが広く浸透する一方で、グローバル競争も激化し、ビジネスサイクルの短期化が加速しています。今まで以上に経営にスピード感が求められ、わずかな意思決定の遅れがビジネスチャンスの喪失につながる時代になりつつあります。年に1~2回のペースで社員を評価していては対応できません。

さらに、ビジネスの「成果」が偶然に左右されるケースも増えています。偶然性によりヒットした製品・サービスを社員が生み出しても、従来の職能資格制度や目標管理制度では、適切な評価は難しいでしょう。

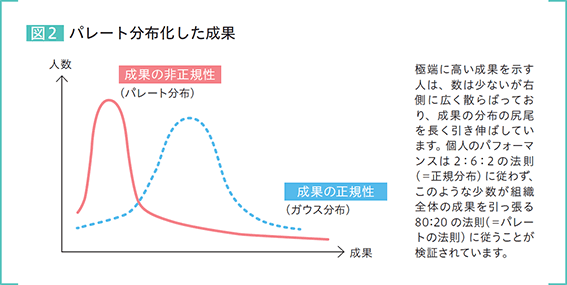

また、極端に高い成果を示す少数の人財が組織全体を引っ張っているという検証(図2参照)もあります。その環境に合わせた、誰もが納得できる柔軟性の高い評価の枠組みが求められています。

これらの変化により、欧米で「ノーレーティング」と「パフォーマンス・マネジメント」が普及しつつあります。上司が部下を一方的にランク付けするレーティング評価を見直すと同時に、成果への道筋をコーチングすることで、一人ひとりに能力を発揮させ、チーム全体の成果を高めていくマネジメント手法です。「欧米でレーティングをやめる企業が増えている」と、表面だけを捉えることは避けるべきです。日本の経営者や人事部門が真剣に議論すべきなのは、社員の能力を発揮させ成果を導くために、人事機能をどのように見直すべきか、上司と部下の関係性をどう構築していくかといったことなのです。

日本の人事評価の最大の問題は、自社の人財の評価要素として何が重要なのか、経営ビジョンに基づいて真摯な議論がなされてこなかった点だと考えています。自社の経営ビジョンと、それに合致した人財の評価要素を明確にすること。「成果主義」による評価を標榜できるのは、それに合致した経営ビジョンがあるときですし、チームワークや風通しの良い組織風土を重視するなら、チームへの貢献度を評価軸におかなければいけません。

人事評価に込められたメッセージを明確に伝えていくこと。これが経営陣や人事部門部に課せられた大切な役割です。人事評価制度を突然変えるのが難しくとも、ビジネスにおいてこれほどアジャイル化や多様化が進んでいる以上、評価軸を多元化する工夫は最低限必要です。評価の枠組みに、「成果」以外の軸を加えるのもよいでしょう。例えば自社の価値に貢献したかを社員同士が判断し合い、それを人事評価に取り入れるなど。企業がイノベーションを生み出し、不連続な成長を遂げる一助になるのではないでしょうか。

ともかく、他社の人事評価を真似るのではなく、自社のさまざまな可能性を引き出す独自の人事評価の構築にぜひ前向きに取り組んでほしいと思います。

髙橋 潔氏

立命館大学総合心理学部教授

1996年ミネソタ大学経営大学院博士課程修了(Ph.D.)。南山大学総合政策学部助教授、神戸大学大学院経営学研究科教授などを経て、現職。専門は、組織行動論と産業心理学。産業・組織心理学会理事、人材育成学会常任理事などを務める。主な著書に『人事評価の総合科学―努力と能力と行動の評価』(白桃書房)など。